摄制团队合影

我负责拍照

现学的专业化妆师

真的很信任

剧务后勤小伙伴合影

都很专业

第二场合影

越来越有经验了

看起来很专业

可不是草台班子

大家观摩院士题词

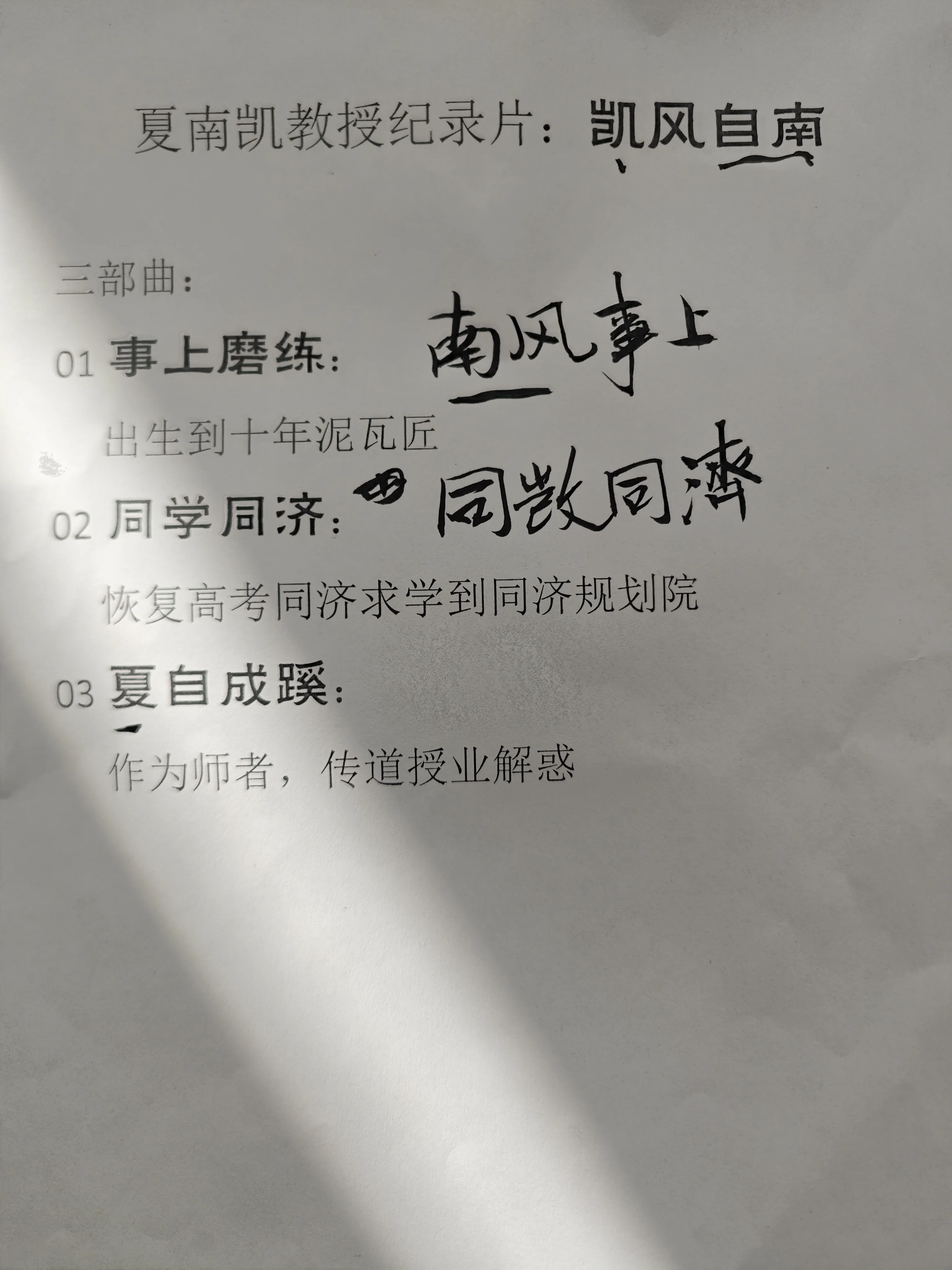

纪录片名

凯风自南

光彩照人

78级同学合影

谦逊

院士和摄制团队合影

我继续负责拍照

教父的既视感

相当有范

Gl8派上大用场

这老伙计有新用途了

茶室里1V1

都很专业

老同学很开心

一辈子的友谊

院士修改剧本提纲

从此定了基调

自2024年1月27日师门聚会萌生为夏老师拍摄纪录片的构想以来,已历时一年有余。如今,拍摄工作已接近尾声,正式步入后期制作阶段。这一路走来,艰辛与质疑在所难免,但正是这些经历,让我得以记录下自己的心路历程,为未来留下宝贵的参考。

从采访夏老师的访谈中,我深刻领悟到他为何拥有如此广阔的人生格局、达观的态度以及远见卓识。他的回答揭示了几个关键因素:首先,家庭成长环境的影响至关重要。父母开明的教育和良好的家庭氛围,使他从小就具备远见卓识,不囿于眼前的得失。其次,乐善助人的品质贯穿他的一生。几乎所有与他有过交集的人都对此深有感触。纪录片中也深入探讨了这一品质的根源,这同样源于他的成长经历。在人生精力最旺盛的十年里,他不得不从事泥瓦匠的工作,在崇明岛下乡期间受到他人启发,心怀感恩。此后,无论是经营企业还是教育育人,他都秉持“能帮就帮”的原则,坚信“帮助别人就是帮助自己”。尤其令人钦佩的,是其对新知识的学习热忱。从初中二年级辍学经历动荡岁月的困顿青春,到如今逾古稀之年毅然进入AI学习的勇气,实为我们学生们的楷模。

最近阅读《稻盛和夫自传》,我发现“利他”哲学被众多智慧的经营者奉为圭臬。夏老师或许未曾刻意总结,但他始终践行这一理念,堪称“道器一体、知行合一”的典范。

至于纪录片的拍摄花絮,起初并未纳入计划,而是在拍摄过程中用pocket相机和手机随手记录下来的。这些片段中,有些虽未进入正片,却别具趣味。于是,我将这些素材剪辑成集,权当自娱自乐。

这段经历让我更深刻地理解了夏老师的人生哲学,也在记录与创作中收获了成长。接下来,我会根据剪辑进度陆续放出一些拍摄花絮。这些片段不仅是纪录片的补充,更是对这段旅程的真实记录。它们承载了我们的努力与感动,定格了那些未被正片收录却同样珍贵的瞬间。每一帧画面,都是时光的礼物,也是我们共同书写的记忆。